なぜこの上司と、うまくいかないのか?職場の相性を分解する

~コミュニケーションの“構造的なズレ”を可視化する視点~

「明確に指示を出しているのに、なぜか部下が動かない」 「上司の言葉が冷たく感じて、本音が言えない」

こうした職場でのすれ違いは、能力の問題や性格の相性だけでは説明できません。そこには、相手との“対話スタイル”の違いによる、構造的なギャップが存在していることが多いのです。

本稿では、ビジネスの現場で特に誤解が起きやすい組み合わせである「ドライバー型の上司」と「エミアブル型の部下」に注目し、なぜ両者がすれ違うのか、その背景と解決策をソーシャルスタイル理論をもとに読み解いていきます。

ソーシャルスタイルとは何か?

ソーシャルスタイル理論(Social Style Model)は、1960年代に米国の産業心理学者デイビッド・メリル氏とロジャー・リード氏によって提唱された、対人コミュニケーションのスタイルを分類するモデルです。

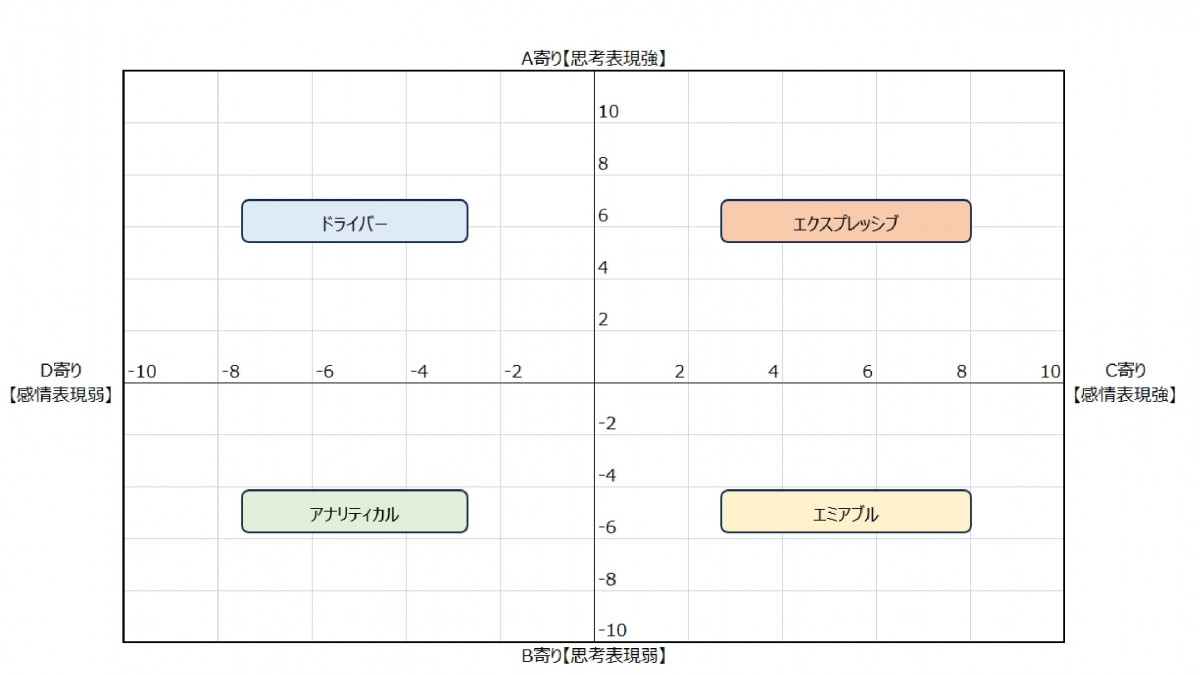

この理論では、個人のコミュニケーション傾向を以下の2軸で捉えます:

-

思考表現(Assertiveness):自分の意見や考えをどの程度積極的に表現するか

-

感情表現(Responsiveness):感情や共感をどの程度表に出すか

この2軸の組み合わせにより、人は以下の4つのスタイルに分類されます:

①エクスプレッシブ:思考表現(強)×感情表現(強)

┗情熱的・創造的/巻き込み力/全体的に表現過剰に見えて1人空回りしやすい

②ドライバー:思考表現(強)×感情表現(弱)

┗目標・結果重視/即断即決/命令調になりやすく怒っていると誤解されがち

③エミアブル:思考表現(弱)×感情表現(強)

┗協調性・関係重視/丁寧で傾聴型/遠慮がちで意見がないように見える

④アナリティカル:思考表現(弱)×感情表現(弱)

┗慎重・分析型/正確さを重視/何を考えているのか伝わりにくい

この理論は、1970年代以降、TRACOM Groupによってビジネスパーソン向けの人材開発・対人スキル研修に体系化され、現在では世界中の企業で活用されています。特に、相互理解や信頼関係構築を目的とした組織開発やマネジメント研修などで実績のある枠組みです。

日本における「自己主張」という言葉の誤解

ソーシャルスタイルの2軸のうち「Assertiveness」は、直訳すると「自己主張の強さ」とされます。欧米では中立的またはポジティブに使われる用語ですが、日本では「自己主張が強い」ことを、「協調性がない」「わがまま」といった否定的なニュアンスで受け取られやすく、誤解を生む原因になります。

そこで本稿では、この軸を「思考表現」と表現します。これは、“自分の考えをどの程度言語化して他者に伝えられるか”という意味であり、「自分本位」「わがまま」とは異なります。

重要なのは、思考表現が「強い=優れている」「弱い=劣っている」といった序列ではなく、“スタイルの違い”であること。会議や商談、プライベートにおいてもハッキリと、持論を展開してくるタイプかどうか。

思考表現が控えめな人は、相手への配慮や状況の観察に長けており、組織において極めて重要な役割を果たしています。

自分のスタイルを知る:簡易診断

以下の10問で、自分のスタイル傾向は簡単に確認できます。

A or B、C or Dでどちらに傾向があるかを診断してみてください。

【思考表現(1~5)】

-

会議で意見が割れたとき:A. 明確に主張する/B. 他者の意見を優先する

-

方針決定時:A. 自ら方向性を示す/B. みんなの調和を考える

-

相手の誤りに気づいたら:A. 率直に指摘する/B. 言い方やタイミングを考える

-

責められたら:A. 状況を正しく説明したい/B. 反論するよりもその場の流れを優先する

-

困っている人に対して:A. 解決を提案する/B. 様子を見て一緒に考える

【感情表現(6~10)】

6. 会話では:C. 雰囲気を大切にし手振りも多い/D. 要点だけを伝える

7. 感謝の表現:C. 言葉や態度や表情で示す/D. 必要時のみ伝える

8. 周囲のプライベート:C. 気にかける/D. 深入りしない

9. 感情の起伏:C. 表情に出やすく「楽しい」「辛い」などを口にする/D. あまり出さない

10. 人との接し方:C. 関係性を重視/D. 目的達成を優先

▶ A・Cが多い=思考/感情表現が豊か、B・Dが多い=控えめ

ソーシャルスタイル 4タイプ ©2025 InfinityInc.All rights reserved.

ドライバー上司 × エミアブル部下:典型的なズレの構造

ソーシャルスタイル理論における4つのタイプのうち、ドライバーとエミアブルは対極に位置する関係にあります。前者は目的志向で行動の速さを重視し、後者は人間関係やプロセスの丁寧さを重んじる傾向があります。

この2者が職場の上下関係に置かれたとき、次のような構造的なすれ違いが発生しやすくなります。

1. スピード感と慎重さの不一致

ドライバー型の上司は、成果とスピードを重視します。

彼らにとって「行動すること」「すぐに結論を出すこと」は、仕事を前に進めるための当然の態度であり、美徳です。そのため、部下が即座に判断できない状況を「優柔不断」「覚悟がない」と見なす傾向があります。

一方、エミアブル型の部下は、「一人で即断する」ことに抵抗を感じます。

彼らは関係性や周囲との調和を重視するため、「まず関係者に確認を取りたい」「上司の意図をしっかり理解してから動きたい」と考えるのです。

結果として、ドライバー上司は「反応が遅い」「判断ができない」と評価し、エミアブル部下は「急かされて苦しい」「聞く余裕がない」と感じ、萎縮してしまうという負の循環が起きます。

2. 承認のされ方とモチベーションのズレ

ドライバーは、業務の完了や成果に対して明確な評価を与える傾向はあるものの、感情的な共感や細やかな承認を表現することが少ない傾向があります。

「できて当たり前」「言われたことをやったのだから当然」と考えている場合もあり、感情を省いて効率的にコミュニケーションを取ろうとします。

対して、エミアブル型の部下は「プロセスを見てもらえているか」「自分の努力に気づいてもらえているか」という点に、強くモチベーションを左右されます。

たとえば、エミアブル型の部下が「プロジェクトがやっと終わりました」と報告したとき、ドライバー型の上司が「で?次はいつ動ける?」と返してしまうと、「頑張ったのに無視された」「報告しても意味がない」と感じ、自己効力感を失ってしまうことがあります。

これが続くと、部下は報告すら控えるようになり、上司は「自分から動かない部下」と評価してしまう悪循環に陥ります。

3. 指示の受け止め方のギャップ

ドライバー型の上司は、指示を簡潔かつ明瞭に出すことを重視します。

「これやっておいて」「明日までに仕上げてくれ」のように短い命令文で済ませることも多く、曖昧なやりとりを嫌います。

しかし、エミアブル型の部下は、その短い指示の裏にある意図や期待、背景をくみ取ることに時間がかかります。彼らは「なぜ私にこの仕事が任されたのか」「どのような期待が込められているのか」「周囲とどう調整すべきか」を理解してからでないと、本来の力を発揮できない傾向があります。

さらに、エミアブルは断るのが苦手です。「無理です」とは言えず、「やります」と言ってしまうことが多いですが、内心は不安や疑問を抱えたまま。結果的に、時間がかかりすぎたり、品質が下がったりするという結果に至ることも少なくありません。

つまり、ドライバー上司の「簡潔な指示」は、エミアブル部下にとっては「曖昧な圧力」に映り、真意が伝わらないまま業務が進んでしまうのです。

4. フィードバックと安全心理の形成

ドライバー型上司は、フィードバックにおいても「率直であること」を重視する傾向があります。「これは良い、これはダメ」とはっきり伝えることが本人にとっては誠意であり、効率的だと考えています。

しかし、エミアブル型の部下はそのフィードバックを「否定された」「責められている」と受け止めやすく、結果として自己肯定感や挑戦意欲が削がれることがあります。

たとえば「もう少しちゃんとやってくれないと困る」と言われると、その文脈に込められた善意や目的をくみ取れず、「私がいないほうがいいのかも」と極端に解釈してしまう場合もあります。

特に、心理的安全性が整っていない職場環境では、このタイプ間の感受性の違いが関係性に大きな亀裂をもたらします。

ドライバー上司にできること

-

プロセスへの労いを加える:「調整も含めてよくやってくれたね」

-

背景や目的を説明する:「なぜ急ぎたいのか」「なぜ君に任せるのか」

-

フィードバックのタイミングを増やす:結果だけでなく努力も評価する

-

アイスブレイク:本題に入る前に、雑談・共感的な会話を1分でも取り入れる

-

脱線:時に許容する

エミアブル部下にできること

-

結論を先に伝える習慣:「木曜までに提出します。その前に1点確認があります」

-

感情ではなく事実で伝える訓練:「迷っています」→「2案のうちA案を推したい理由があります」

-

相談は“弱さ”ではなく“質を上げるプロセス”と認識する

スタイルの違いは補完関係にもなる

ソーシャルスタイルの4タイプは、互いに対称的な特徴を持っています。

特にドライバーとエミアブルは線対称の関係にあり、最も対極に位置する組み合わせです。

価値観や優先順位が異なるからこそ衝突しやすいですが、それは同時に“補完し合える可能性”を意味します。

-

ドライバーの「推進力」

-

エミアブルの「調整力」

この2つがうまく融合すれば、同じタイプしか存在しないチームよりも、明らかにスピードと関係性の両立という強力なチームパフォーマンスが実現します。

おわりに

人は「自分と同じスタイルの人」とは自然にわかり合えますが、「対極のスタイル」とは努力しないとすれ違いが生じます。だからこそ、相手を理解し、接し方を調整することが必要なのです。

本稿が、あなた自身やチームのコミュニケーションスタイルを見直す一助になれば幸いです。

すでに登録済みの方は こちら